Mit dem Projekt „Das Perfekte Haus“ schlägt die Hochschule Luzern – Technik & Architektur ein neues Kapitel in der Bau- und Gebäudetechnikforschung auf. Das Projekt versteht sich als Provokation und Vision zugleich: Es kombiniert ein virtuelles Modell mit einem realen Forschungsmodul, um innovative Lösungen für Gebäudehülle und -technik zu entwickeln.

Anstatt bestehende Konzepte schrittweise zu verbessern, wagt „Das Perfekte Haus“ den grossen Sprung: Es entwirft ein Haus, das sich ausschliesslich an physikalischen Prinzipien orientiert. Dabei schreckt das Projekt auch nicht vor Ideen zurück, die heute technisch unmöglich sind, wirtschaftlich untragbar oder ökologisch fragwürdig erscheinen. Im Zentrum steht die Frage: Welche Entwicklungen sind nötig, um dieser Idealvorstellung möglichst nahe zu kommen?

Mit Hilfe von KI-basierten virtuellen Modellen und einem realen, experimentellen Baukörper werden Lösungen in einer Kombination aus digitaler Innovation und haptischer Forschung erprobt und optimiert – ein Ansatz mit grossem Potenzial für wegweisende Fortschritte im Bauwesen.

Radikal neu denken: Die Idee hinter dem Projekt

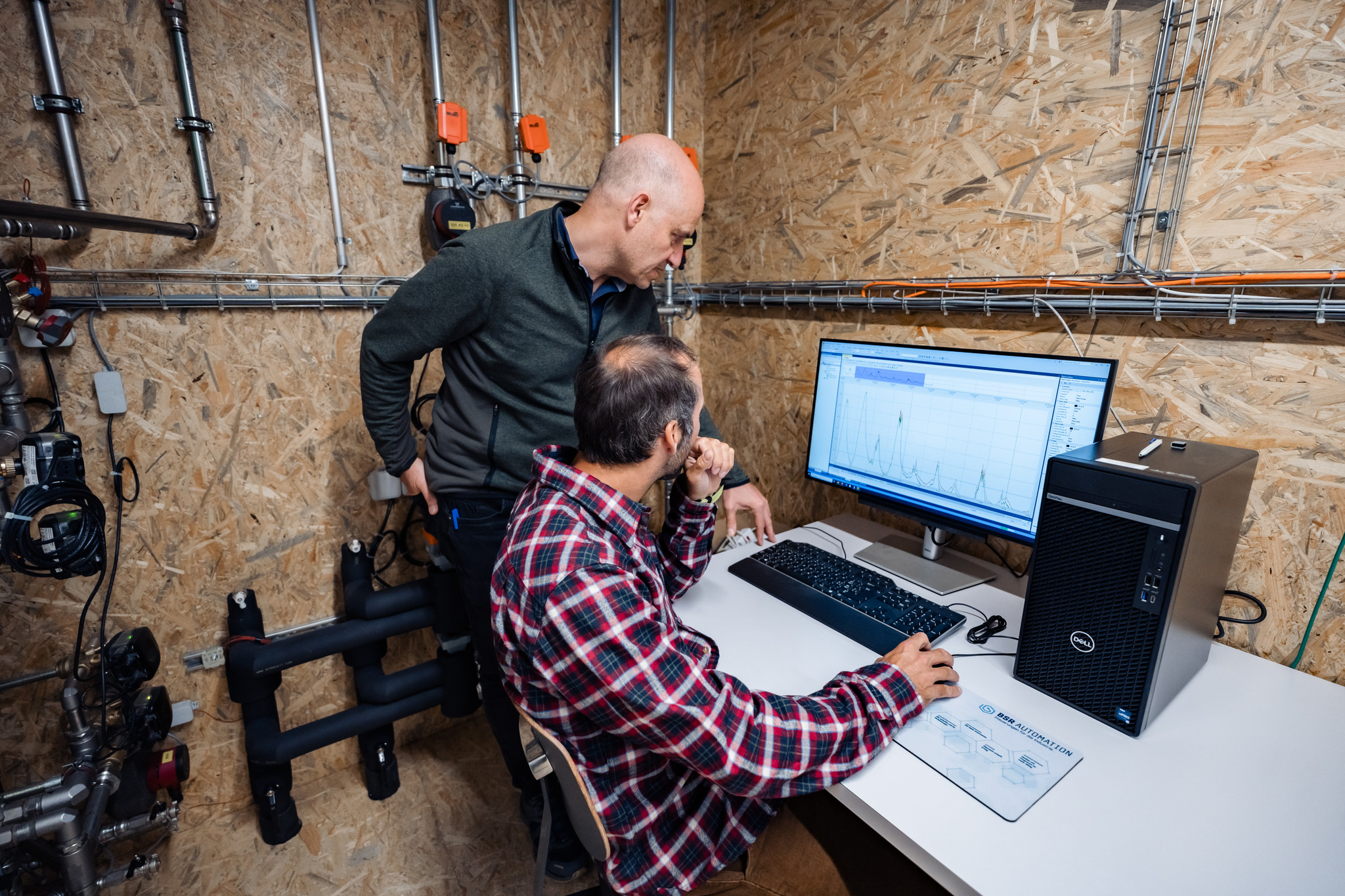

Das Forschungsmodul ist ein freistehender Baukörper, der im Endausbau um die Horizontalachse gedreht werden kann. Es besteht aus zwei identischen Räumen und bietet vielfältige Optionen zur Steuerung von Heizung, Kühlung und Lüftung. Die Gebäudehülle ist modular aufgebaut: Sie lässt sich beliebig mit transparenten oder opaken Elementen bestücken und simuliert so unterschiedliche Aussenbezüge. Das ermöglicht realitätsnahe Studien zu Behaglichkeit und Wohlbefinden von Nutzerinnen und Nutzern.

Das Modul wurde in Leichtbauweise errichtet, kann aber auch das Verhalten eines Massivbaus emulieren. Herzstück sind 64 Wärmeflusssensoren, die in Böden, Decken und Wänden den Energiefluss ins Bauteil messen. Ein Algorithmus berechnet daraus – je nach gewählter thermischer Masse – die für die gewählte Bauweise resultierenden Oberflächentemperaturen der raumbegrenzenden Flächen. Diese werden mittels eines integrierten Kapillarrohrsystems präzise und flink eingestellt. So kann der Effekt unterschiedlicher Bauweisen auf Komfort, Technik und Energie realitätsnah getestet werden.

Technische Herausforderungen und Innovationskraft

Die Umsetzung des Forschungsmoduls war geprägt von enormen technischen Herausforderungen – insbesondere, weil zwischen Projektfreigabe und Inbetriebnahme nur zwölf Monate lagen.

Die grösste Herausforderung war die Wandkonstruktion: Sie musste Kapillarrohre integrieren, thermisch sehr gut leitend sein und eine gleichmässige Verteilung der Oberflächentemperatur gewährleisten. Zudem muss das System rasch auf Umweltveränderungen reagieren und trotz der modularen Struktur konstant und zuverlässig funktionieren. Zu diesem Zweck wurde ein neues Wandelement entwickelt, getestet und gebaut – ein bedeutender Innovationsschritt.

Eine weitere Herausforderung war die Anbindung an die zentrale Energieversorgung, trotz der Drehbarkeit des gesamten Baukörpers.

Eine Plattform für Zukunftslösungen

Dank einer grosszügigen Spende von 4 Millionen Schweizer Franken des ehemaligen HLSU-Studenten Leo Looser aus Bad Ragaz konnte dieses Projekt realisiert werden. Entstanden ist eine einzigartige Forschungsplattform, die neue Konzepte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Bauphysik, Automation und Komfort erlebbar macht.

Im Zusammenspiel von realem Forschungsmodul und virtuellem Modell sollen kontinuierlich neue Lösungsansätze entstehen. Die enge Zusammenarbeit von Hochschule, öffentlicher Hand und Industrie bildet dabei die Grundlage für eine stetige Weiterentwicklung – Schritt für Schritt in Richtung des „Perfekten Hauses“.

Die Medienmitteilung zu diesem Projekt finden Sie hier.